今天是农历的十月初一日,再过两天,也就是农历十月初三,就到了今年的立冬节令了;立冬是二十四节气里的第十九个节令,也是冬季第一个节令,因此,立冬也有叫始冬,迎冬的说法;立冬是农历十月里的一个大节,因为古时有天子,在这一天率领众臣迎冬气,开展抚慰,祭祀,饮宴,卜岁等迎冬的社会活动;农民也利用立冬这一天,停下手中的农事,暂且歇息一番;顺便蒸煮鸡鸭鱼肉,包一顿饺子,吃一次米糕,犒劳一家人一年来的辛苦付出。

由此可见,立冬对于生活在农耕社会里的农民来说非常重要;立冬的重要性,不仅体现在农民可以在立冬时节获取短暂歇息的机会期盼和对立冬进补的渴望;在一定程度上,更能体现出农民对来年风调雨顺五谷丰登过上吃饱穿暖衣食无忧的美好生活愿望;因为先辈农民在长期的农业生产和农村生活中,通过观察和经验累积,总结出立冬这天的风雨阴晴,可以预示出整个冬季的冷暖,晴雨,与旱涝的气象走势;并使用通俗易懂,朗朗上口,言简意赅的俗语或老话记录下来;在当时气象预测水平远不如现在发达的背景下,一代代先辈农民就是利用这些老话俗语指导当时的农事生产,并代代相传一直沿袭至今。

比如民间有老话说:“立冬那天冷,一冬冷气多;立冬那天暖,单衣到年边”;也有俗语说:“立冬落雨会烂冬,吃得柴尽米粮空;立冬无雨一冬晴,柴炭多到堆满城”;这两句老话的意思是,如果立冬那天较暖,预示整个冬天都较暖;如果立冬那天较冷,预示整个冬天都比较冷;冬季的冷暖对当时的社会生产生活影响很大;因为冬季的冷暖与未来一年的气候走势存在一定的关联,而气候走势与各行各业之间开展或从事的社会活动也有千丝万缕的关系;比如民间有老话说:“卖絮婆子看东朝,无风无雨哭号啕”;那么,立冬节令这一天,卖絮的婆子为何要看东朝?无风无雨的立冬,卖絮婆子为何要嚎啕大哭呢?

卖絮婆子看东朝,无风无雨哭号啕老话“卖絮婆子看东朝,无风无雨哭号啕”的意思是,在立冬节令到来的这一天早晨,在集市上以售卖棉絮为生的婆婆,当看到立冬的早晨有太阳冉冉升起的时候,便会嚎啕大哭起来;因为立冬的早晨,看到太阳升起,基本可以说明立冬这天以晴好天气为主;也就是说,基本排除了立冬这天存在下雨的可能;如果立冬这天是个大晴天,在民间里有“立冬晴,一冬暖;立冬无雨一冬晴,立冬有雨一冬雨”的说法;意思是如果立冬这天晴天无雨,预示整个冬天以晴好天气为主,气候干燥,雨雪较少,比较暖和;即使立冬这天是阴天,民间也有“立冬阴,一冬温”的老话说法,所以立冬无雨应该属于一个暖冬之年。

而且,立冬的早晨,如果东方太阳高挂,晴空万里,基本可以预示当天处于晴朗无风的气候状态;因为立冬时节,只有变天的时候才会刮起北风或西北风;如果不存在晴雨变化,一般不会刮起北风或西北风,否则就不存在当日风和日丽晴空万里的气候现象;而且民间还有“立冬刮北风,冬天雨雪多”的说法;而立冬除了刮北风或西北风存在阴雨天气变化之外,刮其它风向基本不会改变晴天的事实;因为民间有“立冬东北风,冬季好天空;立冬南风无雨雪”的老话可证。

所以,如果立冬当天是个大晴天,基本可以断定当天没有较大的气候变化,当天也基本以风和日丽的晴好天气为主而立冬当天风和日丽晴空万里,民间也有“十月小阳春,无风暖融融”的说法;如果立冬当天暖融融,民间还存在“立冬那天暖,单衣到年边”的说法,这也验证了“立冬暖,一冬暖”的老话说法。

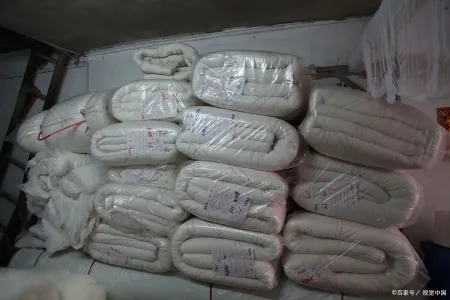

而暖冬对于以售卖棉絮为生的从业者来说并不算好事;因为只有天气寒冷,冰雪严寒,气温较低的时候,人们才对棉絮棉被有较高的保暖需求;当冬季较暖,雨雪较少,气温较高时,人们不需厚厚的棉被,或者不需增加棉絮,也能度过这个暖冬;所以,人们也就不需要到集市上购买棉絮棉被过冬了;当遇到温度较高,雨雪较少的暖冬年份,没有多少人去购买做棉絮婆婆的被絮,也就意味着卖棉絮婆婆即将失去基本的生活来源;卖棉絮的婆婆想到今后的生活没有了保障,也可能身无居所流落街头,不禁悲从心生嚎啕大哭起来;所以民间才有了这句“卖絮婆子看东朝,无风无雨哭号啕”的老话。

概述立冬是四时八节之一,在二十四节气里占有重要地位;因为立冬是秋冬转换的季节关口,也是寒凉更佚的过渡节令;所以,民间对立冬节令尤为重视;因此,先民在长期的农业生产和农村生活中,通过观察立冬当天的风雨阴晴变化,总结出许多可以预示当年冬季冷暖,阴晴,旱涝的老话俗语;比如“卖絮婆子看东朝,无风无雨哭号啕”就是一句脍炙人口广为流传的民间老话;意思是立冬当天,卖棉絮的婆婆看到东方有太阳升起,便会嚎啕大哭;因为立冬有太阳升起,预示当天是个大晴天,如果立冬晴,民间有“立冬晴,一冬暖”的说法;冬天暖,人们不需增加棉絮棉被便能过冬,也就不需到集市上购买棉絮棉被了;所以,遇到立冬晴的年份,卖絮婆婆的生意惨淡;卖絮婆婆想到今后生活艰难,悲从心生,所以就嚎啕大哭起来。

sdf

sdf